Kategorien

»Kostenlos« ist ein zweischneidiges Schwert: Beliebt bei den einen, gefürchtet bei den anderen. »Kostenlos« steht aber auch immer im Verdacht, eine Mogelpackung zu sein. So richtig kostenlos ist am Ende doch nichts, mutmaßen vor allem die Älteren. Und wenn doch, dann ist die Qualität mies.

Für lau, gratis und geschenkt: Wie das Kostenlos-Prinzip Wirtschaft und Gesellschaft umkrempelt.

Heute hat sich die Lage an vielen Stellen geändert: Einiges ist heute umsonst erhältlich, was bis vor kurzer Zeit noch teuer eingekauft werden musste. Was bedeutet das für den Markt? Im Folgenden werden die Hintergründe und gegenüberstehenden Positionen erläutert, die ein ganzes Wirtschaftsgefüge ins Wanken bringen und nicht zuletzt Fragen nach Konsum, Besitz, Erwerbsarbeit und Marktzugänglichkeit in neuem Licht erscheinen lassen. Denn wenn nichts gezahlt wird, dann wird auch nichts verdient, oder? Bedeutet das Konzept »Kostenlos« nun Bedrohung oder Paradies, eine Utopie oder ist es eine Chance?

Wie ist es überhaupt dazu gekommen?

Plötzlich sind so viele digitale Güter »kostenlos«. Zeitungsverlage experimentierten in den 90ern damit, ein paar ihrer Artikel ins Internet zu stellen. Das war damals noch weitgehend unbekannt und stellte keine allzu große Konkurrenz für die Printausgaben dar. Die offensichtlichen Vorteile des Onlinezugriffs auf News waren klar: schnell und aktuell, immer verfügbar und eben auch: gratis! Die Nutzer gewöhnten sich an das Prinzip. Der Zugang zum Netz kostet eventuell Geld (Provider), aber wenn man drin ist, sind die Inhalte unentgeltlich. Wenn Waren ohne Mehrkosten kopiert und distribuiert werden können, wenn sich die Grenzkosten also auf nahezu Null senken lassen, dann werden wir sie irgendwann umsonst bekommen. Egal ob wir das nun gut oder schlecht finden, es wird früher oder später zwangsläufig so kommen, das ist die Logik des Marktes, so Chris Anderson in seinem Buch »Free – Kostenlos. Geschäftsmodelle für die Herausforderungen des Internets«. Napster war deshalb so ein großer Erfolg, weil die Songs dort unkompliziert zu bekommen waren, nicht weil sie nichts kosteten. Eine befriedigende Möglichkeit des Erwerbs von digitaler Musik wurde nicht geschaffen – ein Zustand, der sich erst mit iTunes u. a. änderte. Napsters Erfolg alarmierte: Die Unterhaltungs- und Kulturindustrie sah ihr etabliertes Geschäftsmodell attackiert. Denn vor die Wahl gestellt, ob sich jemand ein Musikstück umsonst herunterlädt oder ob er brav den verlangten Preis bezahlt, fällt die Entscheidung leicht: lieber immer für lau. Dieses drohende Szenario veranlasste viele Labels, neue Kontrollmöglichkeiten zu erfinden und auszuprobieren, das Digital Rights Management (DRM) war in der Welt. Das vermeintliche »Gratismentalität« der User mit ihrer Abneigung gegen »paid content« sollte aktiv bekämpft werden. Hier herrscht noch die alte Angst des Ladenbesitzers, der argwöhnisch aufpasst, ob der Kunde nichts mitgehen lässt. Jetzt waren die Fronten klar: auf der einen Seite die Urheber, auf der anderen die (kriminellen) Nutzer, die erstere um ihren Broterwerb bringen. Und hier kommt es naturgemäß zu Spannungen. Die Urheber fühlen sich betrogen und reagieren mit immer perfideren Gegenmaßnahmen. Die Nutzer empfinden diese Maßnahmen als Gängelei von raffgierigen Industrien und fühlen sich kriminalisiert. Ein Umstand, der nicht wenige erst zu den P2P-Plattformen trieb. Nicht zuletzt gibt es die Auffassung, dass durch Raubkopien gar kein Schaden entsteht, denn die Raubkopierer stünden gar nicht vor der Alternative kaufen oder kopieren, da sie nicht die finanziellen Mittel für den rechtmäßigen Erwerb hätten. So wird Ware verbreitet, wo sie vorher schlicht nicht stattfand. Und der weitaus größere Teil der Menschen habe gar kein Interesse daran, »raubzukopieren«, sondern zahle viel lieber die 99 Cent für das Musikstück, bevor man sich selbst kriminalisiere. Der Unmut, der aufseiten der legalen Käufer entsteht, zeigt sich am Beispiel E-Books: Ein E-Book kostet heute in der Regel nur unwesentlich weniger als die gedruckte Variante, z.B. 8 statt 10 Euro. Warum ist es nicht deutlich billiger, fragt sich der Kunde, schließlich spart der Verkäufer einen Großteil der Kosten für Papier, Druckproduktion, Lagerhaltung, Versand etc. Die Einsparung wird also an dieser Stelle selbst eingesteckt und nicht an den Kunden weitergegeben. Unmut Nr. 1.

Aber es geht noch weiter, denn rechtlich werden E-Books wie Software behandelt, nicht wie physikalische Medien – also anfassbare Bücher. Der Kunde erwirbt nicht das herkömmliche Produkt, sondern nur die Erlaubnis zur Nutzung. Diese Erlaubnis kann aber jederzeit entzogen werden, beispielsweise wenn der Kundenaccount gelöscht oder gesperrt wird. So geschehen bei Amazon-Kunden, die ein paarmal zu häufig vom Rückgaberecht (von anderen Käufen, wohlgemerkt, nicht von E-Books!) Gebrauch gemacht haben. Hier stehen sich Käufer und Verkäufer argwöhnisch gegenüber: Der Verkäufer vermutet Mißbrauch durch zu häufiges Zurücksenden von bestellter Ware und sperrt kurzerhand das Konto. Der Käufer verliert dadurch mit einem Schlag alle seine rechtmäßig erworbenen E-Books, denn diese sind an das Konto gekoppelt. Nicht nur, dass er sie nicht ein zweites Mal downloaden kann. Nein, nach einer Synchronisation sind plötzlich alle Exemplare auf sämtlichen Geräten verschwunden. Oder ein Dienst wird einfach eingestellt, warum auch immer, und die Käufer verlieren alle Rechte an ihren gekauften Medien. Gut, sowas passiert höchstens kleineren, unbedeutenden Start-ups, möchte man meinen, aber es ist unlängst geschehen mit Zune, dem Musikservice von Microsoft. Unmut Nr. 2. Bezeichnend dabei ist das komplette Unverständnis, welches beide Marktteilnehmer unversöhnlich gegenüberstehen lässt. Und das ist ein kulturelles Problem. Wenn ich meine potenziellen Kunden wie Kriminelle behandle, dann werde ich auf wenig Gegenliebe stoßen. Umgekehrt gilt, dass Produzenten aufhören werden zu produzieren, wenn sie für ihre Arbeit nicht entlohnt werden. Die klassische Vorstellung, möglichst viele Inhalte selbst zu besitzen und diese nach Bezahlung zur Verfügung zu stellen, stößt im Internet an seine Grenzen: Die Inhaltsökonomie wird dort abgelöst durch die Linkökonomie, in der zuallererst das Verbreitungspotenzial und damit die Bekanntheit zählt. Dann erst geht es ans Geldverdienen. Jeff Jarvis hat dies schön in seinen drei Imperativen der Linkökonomie zusammengefasst:

1.Inhalte im Netz müssen offen zugänglich sein, damit sie viel verlinkt werden.

2. Wer die Links bekommt, muss Wege finden, damit Umsätze zu erzielen.

3. Die Linkökonomie bedingt Spezialisierung und nicht grössere Mengen gleicher Produkte.

Die Vorteile, die sich durch die Öffnung (durch Überwindung der Pay Wall) ergeben, überwiegen die Nachteile. Das ist die radikal neue Sichtweise, die sich langsam herumspricht, aber es ist eben ein weiter Weg. Der Höhepunkt bei der Debatte erlebte Deutschland im Jahr 2012 unter anderem mit der Wutrede von Sven Regener und dem offenen Brandbrief prominenter deutscher Kulturschaffender »Wir sind die Urheber«. Das Internet wurde als Angreifer auf das Urheberrecht verteufelt, dahinter stand der Pauschalverdacht des systembedingten Diebstahls geistigen Eigentums. Die Aufregung war verständlich, ging es doch um nichts weniger als um die Gefährdung des eigenen Geschäftsmodells, trotzdem wirkte die Debatte ein wenig wie das Lamento der Weber in der frühindustriellen Revolution: schlimm, aber nicht aufzuhalten. Da wurden Kulturflatrates gefordert, Zwangsabgaben à la GEZ und am Ende verfestigte sich der Eindruck, dass die Lösung weder in Technologie noch in Rechtsprechung, sondern nur in der kreativen Neudefinition des eigenen Geschäftsfelds bestehen kann. Zum Beispiel darin, sein Geld nicht mit dem Verkauf von Tonträgern zu verdienen, sondern mit Liveauftritten. Die (kostenlosen) Werke helfen lediglich dabei, den eigenen Wert durch entsprechende Reichweite zu erhöhen. Interessant daran war die Rollenverschiebung und die Bedrohung, mit welcher sich die berufsmäßigen Hersteller von Gütern konfrontiert sahen: Wo früher klare Grenzen zwischen den Produzenten einerseits und den Konsumenten andererseits herrschten, gibt es heute immer mehr Durchmischungen. Jeremy Rifkin nennt diese neue Rolle den »Prosumenten«: Jetzt, wo es für alle erschwingliche (oder sogar kostenlose) Produktions- und Distributionsmittel gibt, stehen sich Professionals und Amateure im direkten Wettbewerb gegenüber. Auch das trägt zur Spirale von Preissenkungen bei – der Amateur ist nicht darauf angewiesen, Geld zu verdienen und kann günstiger oder sogar zum Nulltarif anbieten. Aber hier endet diese Entwicklung nicht, sondern setzt sich exponentiell fort über Technologien wie 3D-Druck und das Internet der Dinge. Rifkin sieht hier nicht nur eine extreme Produktivität entstehen, sondern den Niedergang des Kapitalismus zugunsten einer sharing economy, die er »collaborative commons« nennt und die in nicht allzu ferner Zukunft auf uns wartet.

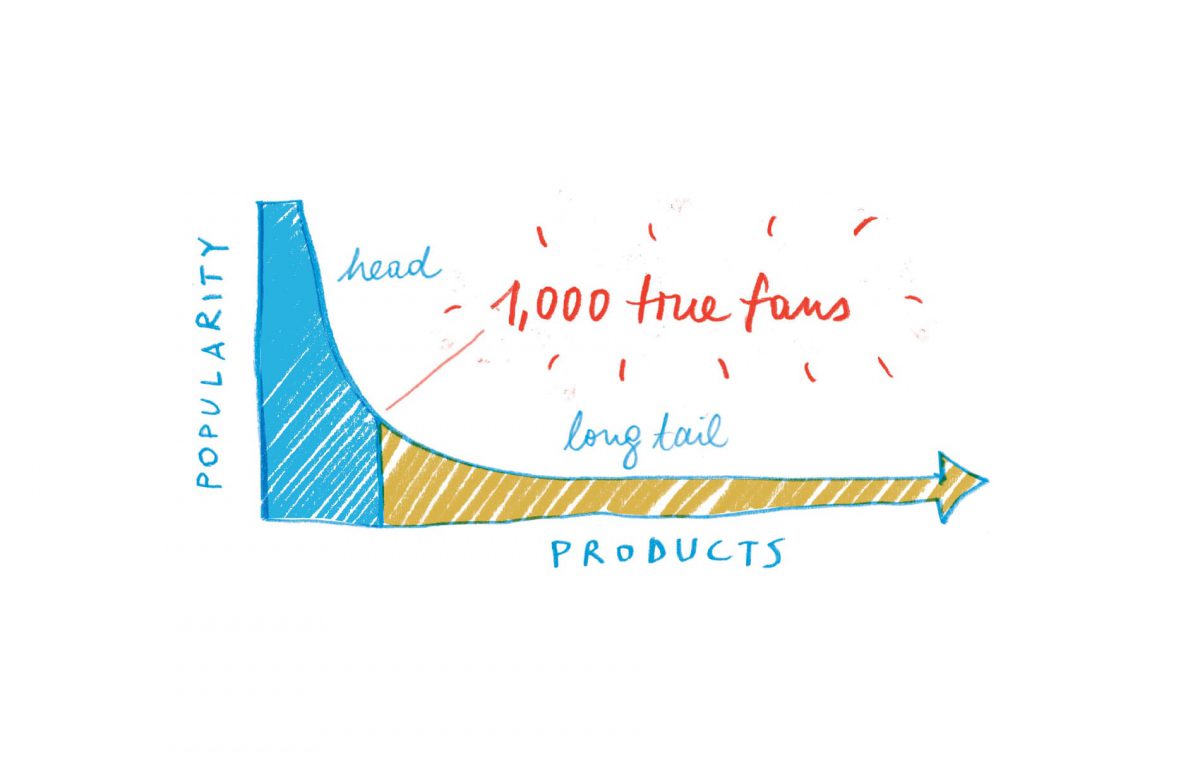

Tatsache ist, dass vieles heute schon umsonst erhältlich ist. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass sich bald kein Geld mehr mit digitalen Gütern verdienen lässt? Nein, es gibt genügend Gegenbeispiele, die zeigen, wie das funktioniert und wohin die Reise gehen wird. Das mittlerweile etablierte Geschäftsmodell »Freemium« subventioniert Waren durch ein kostenloses Basisprodukt und eine kostenpflichtige Vollversion. Dahinter steht die Idee, aus Kunden »Fans« zu machen, und das geht nur, wenn sie wirklich tief im Innersten überzeugt sind. Niemand lässt sich durch Werbung zum Fansein überreden. Den Mechanismus erklärt Kevin Kelly mit seiner »1000-Fans-Theorie«, wonach ein gewissen Grundrauschen an überdurchschnittlich motivierten Konsumenten ausreicht, um mit den Erlösen den Lebensunterhalt des Anbieters sicherzustellen. Die Transformation von »normalen« Konsumenten zu »Fans« lässt sich jedoch nicht automatisieren und erfordert eine kontinuierliche Beziehungsarbeit. Die Bemühungen zahlen sich jedoch am Ende aus, denn der wahre Fan kauft dann eben auch die sehr spezialisierte Deluxe-CD-Box mit 7-facher Sonderlackierung, die ansonsten nur schwer zu veräußern wäre. Das Heil in der Nische zu suchen, ist ein anderer möglicher Weg. Chris Anderson, der frühere WIRED-Chefredakteur, hat mit seiner Long-Tail-Theorie gezeigt, dass es nicht darum geht, mehr, sondern andere Produkte zu verkaufen – nämlich die Lowseller: Früher war es schlicht unwirtschaftlich, Produkte anzubieten, die so speziell waren, dass sie nur wenig Abnehmer fanden. Nicht hohe Verkaufszahlen von wenigen Produkten (Bestseller), sondern wenige Verkäufe von möglichst vielen Produkten (Nischenprodukten) heißt das Ziel, das sich unterm Strich rechnet.

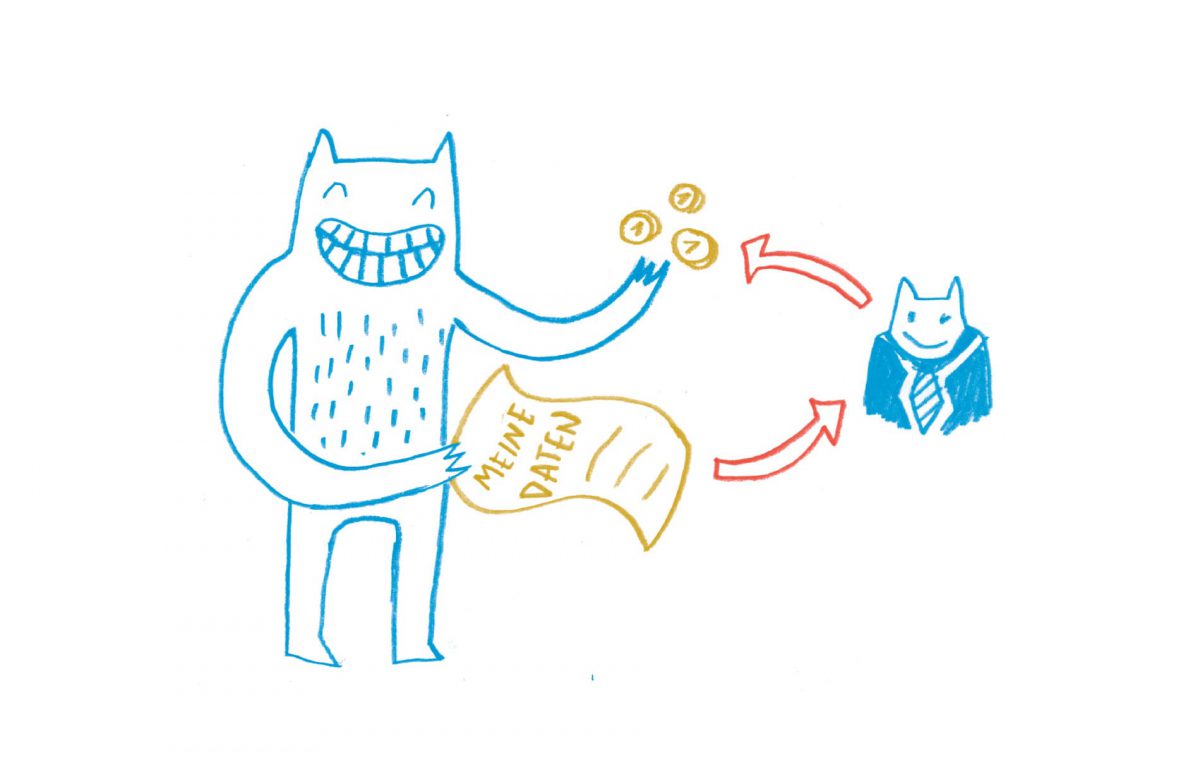

Aber »Free« hat noch einen anderen Sound: Nicht nur Nutzer bekommen etwas »kostenlos«, sie geben auch etwas »kostenlos« ab, wovon andere profitieren. Aufmerksamkeit, Daten und Content haben einen Wert, der sich monetarisieren lässt. In der Adblock-Diskussion zu Bild.de gaben die Anwälte des Springer-Verlags kürzlich zu Protokoll: »Das Kerngeschäft der Klägerin ist die Vermarktung von Werbung. Journalistische Inhalte sind das Vehikel, um die Aufmerksamkeit des Publikums für die werblichen Inhalte zu erreichen.« So klar und deutlich hat es selten jemand gesagt. Jaron Lanier bemängelt den Umstand, dass jeder Einzelne dauernd Daten abgibt und damit Produkte, Services verbessert, ohne dafür entlohnt zu werden. Es herrsche ein Informationsungleichgewicht zwischen denen, die Daten sammeln und denen, deren Daten gesammelt werden. Die Daten sind als solche nicht viel wert, aber auf ihrer Basis wird Wert geschöpft. Deshalb sei es nur konsequent, wenn die Datenlieferanten, ohne deren Existenz die Informationen nicht vorhanden wären, auch an der Wertschöpfung partizipieren. Lanier plädiert für ein System von Micropayments, deren Preis vom Urheber festgelegt wird. So kann Privatsphäre durch ein Hochsetzen des Preises erzielt werden. In dem Fall ist der Datenankauf schlicht nicht mehr wirtschaftlich interessant. Umgekehrt kann sich derjenige, der niedrige Preise ansetzt, eine dauerhafte Einkommensquelle sichern. Besondere Dynamik erhält ein solches System durch flankierende »Was-wäre-wenn«-Rechnungen: Wie viel mehr kann anteilig verdient werden, wenn die Preise für die eigenen Daten geringfügig angepasst werden. Parallelen zu Googles AdWords-Algorithmen einerseits, die ja auch auf einer Echtzeitversteigerung von real verwendeten Keywords basieren, und dem Konzept des (nicht ganz) bedingungslosen Grundeinkommens andererseits sind hier deutlich erkennbar.

Die weitreichenden Konsequenzen, die sich aus dem Konzept »kostenlos« für eine Gesellschaft ergeben, lassen sich an dieser Stelle noch nicht absehen. Die direkte Peer-to-Peer-Vernetzung von Anbietern und Abnehmern scheint vor allem die große Ebene der Mittelsmänner zu eliminieren, also Professionals, deren Marktvorteil darin besteht, Zugang zu ansonsten geschlossenen Marktbereichen zu besitzen und damit zu handeln. Solche »Türöffner« werden es in Zukunft schwer haben, denn das Internet ermächtigt Prosumenten selber »Türen zu öffnen« und nachzusehen, was dahinter ist. Viele ehemals lukrative Dienste sind mit einem Schlag nichts mehr wert und die Anbieter müssen sich fragen, ob sie ihr Geschäftsmodell nicht besser ändern sollten. Es wird nicht mehr darum gehen, reflexhaft für alles die Hand aufzuhalten. Vielmehr muss der Geldfluss strategisch geplant werden und es gilt maßgeschneiderte Ökosysteme rund um die eigenen Produkte und Services zu entwickeln. In diesem System ist vieles kostenlos und manches wird nach wie vor gegen Bezahlung erhältlich sein. Die Motivation dabei ist aber eine gänzlich andere als in den Zeiten der klassischen Warenökonomie: Wohin auch immer sich diese Ökosysteme entwickeln mögen, sie müssen sich das Vertrauen der Konsumenten hart erarbeiten. Darin besteht die Herausforderung, die zukünftige Marken meistern müssen. Gelernte klassische Mechanismen wie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung verlieren immer mehr an Bedeutung und machen Platz für Dialogbereitschaft, Transparenz, Authentizität und Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig müssen Marken lernen, ihren »Fans« einen Vertrauensvorschuss zu gewähren und erkennen, dass einem (geringen) Missbrauch auf der einen Seite eine (massive) Loyalität auf der anderen Seite gegenübersteht. Der Zugewinn durch Reichweite und Awareness eines offenen und (teilweise) kostenlosen Angebots übertrifft die Einbußen von geschlossenen und einseitig benachteiligten Marktplätzen der Vergangenheit.

literatur

Chris Anderson, Free – kostenlos. Geschäftsmodelle für die Herausforderungen des Internets, Campus Verlag, 2009. Jeremy Rifkin, Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft: Das Internet der Dinge, kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus, Campus Verlag, 2015. Jaron Lanier, Wem gehört die Zukunft – Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne. Du bist ihr Produkt. Hoffmann und Campe Verlag, 2014. Jörg Jelden: Agenturen der Zukunft